突發頭痛、血壓飆升、命懸一線——54歲的張明(化名)體內暗藏一顆“不定時炸彈”。影像檢查顯示,左腎門區4釐米的嗜鉻細胞瘤緊密包裹重要血管,隨時可能引發致命危險。面對這一醫學難題,和祐醫院多學科團隊迎難而上,在血管密佈的“危險地帶”展開生命保衛戰。從精準的術前準備到驚心動魄的3小時手術,再到細緻的術後康復,這場高難度救治如何成功“拆彈”?讓我們一探究竟。

危在旦夕,患者凌晨轉入和祐醫院搶救

54歲的張明在一次勞作後突然出現劇烈頭痛、心悸胸悶、噁心嘔吐等症狀,緊急送醫後血壓一度飆升至211/83mmHg,經當地醫院降壓治療仍反覆波動,甚至出現休克。超聲檢查發現其左腎門存在3.8×4.1cm的佔位性病變。由於病情複雜危重,在當地醫院建議下,患者於凌晨1點通過綠色通道轉入和祐醫院急診科。

“患者到達時呈休克狀態,血壓極不穩定,隨時可能發生心腦血管意外。”接診醫生描述道。急診團隊立即啟動危重症救治流程,在穩定生命體徵的同時,通過增強CT確診為其患有“腹膜後嗜鉻細胞瘤”。由於腫瘤分泌大量血管活性物質,患者被緊急轉入泌尿外科進一步救治。

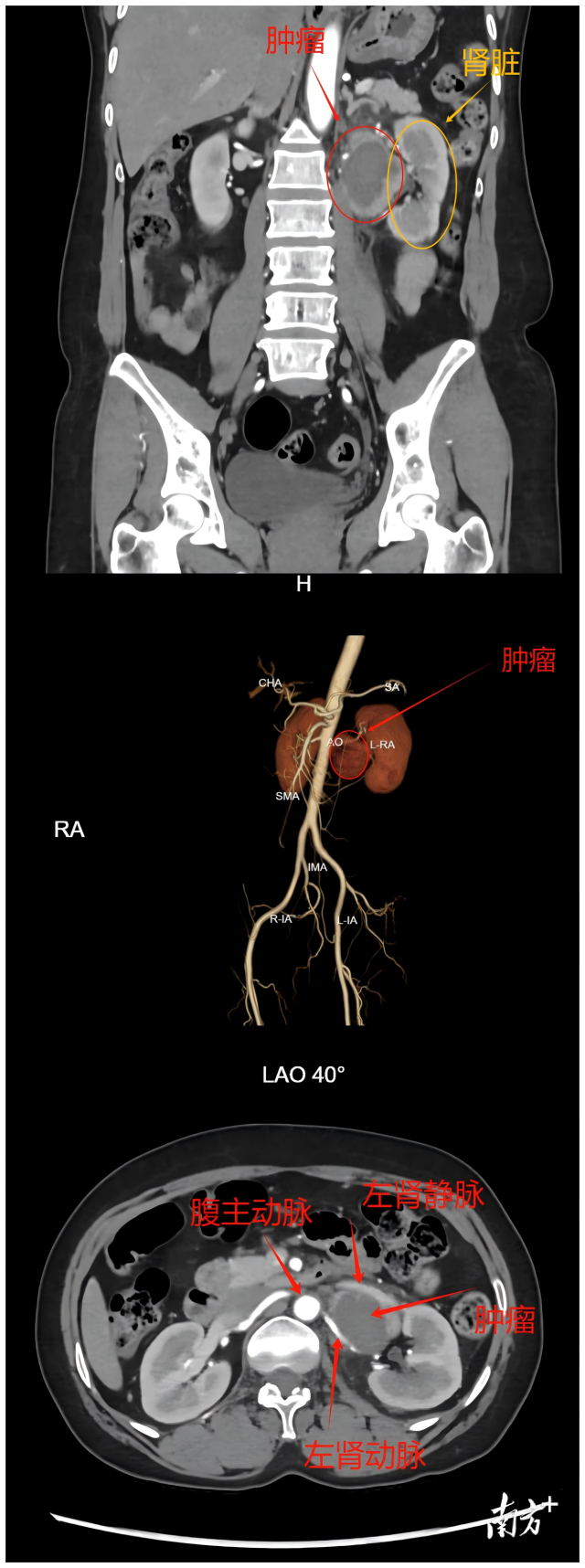

和祐醫院泌尿外科謝克基主任團隊評估發現:這個4cm的腫瘤位於解剖複雜的左腎門區,影像顯示其被多根大血管包繞。“就像在輸油管道旁拆除炸彈,”謝克基解釋,“術前CT顯示腫瘤與血管鞘界限不清,這類患者未經規範術前準備的手術死亡率可達20%-45%,甚至更高。”進一步的檢查證實,持續的高血壓已經對(化名)的心臟造成了損傷,這更增加了手術風險。面對這一複雜病例,醫院立即啟動了多學科會診機制。

腫瘤位置示意圖

多學科協作,在血管迷宮中精準“拆彈”

在謝克基牽頭下,內分泌科、心血管內科、重症醫學科、麻醉科、腫瘤科等專家迅速組成治療團隊,經過充分討論,制定了全面的治療方案:

和祐醫院多學科團隊專家對患者病情進行討論

在調控血壓與心率上,通過藥物穩定兒茶酚胺分泌,減少手術刺激引發的血壓波動;在心臟功能評估與保護上,針對心肌損傷制定專項預案;手術方案也進一步最佳化,規劃腫瘤切除路徑,最大限度保留左腎功能。

經過充分準備,近日,手術如期進行。術中發現實際情況比預想的更為複雜:腫瘤大小6cm×4cm×4cm,位於左腎門區,緊貼左腎靜脈主幹、左生殖血管和左腎上腺靜脈,並與胰腺、腎上腺高度粘連。

“手術就像在血管叢林中拆彈,稍有不慎就可能引發大出血。”謝克基描述道。在麻醉團隊的精準配合下,手術團隊小心翼翼地分離腫瘤與周圍組織的粘連,避開重要血管。經過3小時的精細操作,腫瘤被完整切除,左腎得以完好保留,又沒損傷胰腺、腎上腺等周圍器官,出血量控制在了安全範圍內。

謝克基主任團隊手術中

全程守護:從ICU到康復出院

術後,張明在ICU接受72小時密切監護,通過有創血壓監測和呼吸機支援治療,未出現感染、出血等併發症。轉入普通病房後,經腫瘤中心多學科會診評估手術切除徹底,無需後續輔助治療。期間臨床營養科實施階梯式營養支援,康復科指導呼吸功能訓練,在系統化康復管理下,患者順利康復出院。

這個病例的成功救治充分展現了現代醫學對抗疑難重症的實力。面對發病率僅百萬分之二的嗜鉻細胞瘤這一“隱形殺手”,和祐醫院泌尿外科團隊憑藉精湛的手術技術,在血管密佈的危險區域精準操作,既徹底切除了腫瘤,又完好保留了腎臟功能。而多學科團隊的緊密協作,從術前精準評估到術中風險管控,再到術後康復管理,形成了完整的救治鏈條。

“醫院以專科技術為支撐、多學科協作為保障的診療模式,將為更多罕見疑難疾病患者帶來生的希望。”和祐醫院院長劉效仿表示。

採寫:南方+記者 歐陽少偉

通訊員 曾宇塵